人獣共通感染症ウイルスって何?

冬になるとよく耳にする、「ウイルス」という言葉。

インフルエンザウイルスやノロウイルスなど、感染すると辛い症状を引き起こすものが身近ですね。

ウイルスは、大きさ0.1マイクロメートル(髪の毛の太さのわずか1/1000程度!)と非常に小さいです。

また、単体では生きられません。

ヒトなどの宿主に入り込み、感染した宿主細胞の中で増殖することで、生きているのです。

自分だけでは増えることができないため、「生物と無生物の間の存在」と表現されることも。

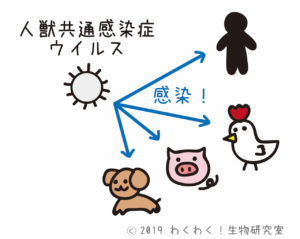

ウイルスには、ヒトだけに感染するもの、ヒトには感染しないものなど、様々な種類があります。

その中で、ヒトにも、ヒト以外の動物にも感染するもの、それが「人獣共通感染症ウイルス」と呼ばれるウイルスです。

鳥インフルエンザウイルスなどが、これにあたります。

つまり、ヒト同士の感染だけを阻止しても、感染拡大を止められない、流行してしまうと厄介なウイルスです。

研究テーマ:人獣共通感染症ウイルスが引き起こす病気について

澤研究室では、人獣共通感染症ウイルスが引き起こす「ウイルス感染症」に注目した研究を行っています。

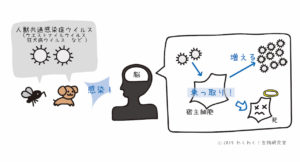

蚊に刺されたり(ウエストナイルウイルス)、犬に噛まれたり(狂犬病ウイルス)することでヒトへと感染し、

感染したヒトの神経細胞を死に追いやるウイルスがいます。

神経細胞死は、宿主自身の死にも繋がります。

しかし、小さなウイルスがどうやって宿主細胞、そして宿主を死へと導くのでしょうか?

実は、詳しいことはまだよく分かっていません。

澤研究室では、

・ウイルス達がどうやって宿主細胞内に入り込むのか?

・感染した宿主細胞内で何をしているのか?

・宿主細胞で増えたウイルス達はどうやって出ていくのか?

などの解析が行われています。

これらの研究から、人獣共通感染症ウイルスがヒトの神経細胞を乗っ取り、利用することで増殖していく仕組みが明らかにされつつあります。

さらに詳しく!

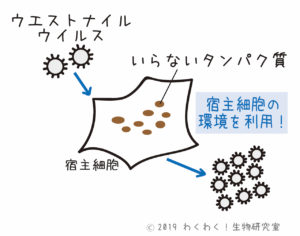

ウエストナイルウイルス

ウエストナイルウイルスは、吸血性節足動物(蚊、ダニなど)を介して、脊椎動物に感染します。

稀に、脳の中枢神経細胞に移行、増殖します。

これにより神経細胞死が引き起こされ、宿主の死に繋がります。

澤研究室での解析により、宿主細胞内では、除去すべきタンパク質(ユビキチン化タンパク質)が分解されなくなってしまっていることが分かりました。

また、宿主細胞に入るときは微小管、出るときは輸送因子Rab8bなど、宿主細胞の仕組みをウイルスがうまく利用していることも明らかにされています。

つまり、ウイルス達が、宿主細胞内の環境を自分たちが増えやすいように整えているということです。

現在も、感染した宿主細胞の中で何が起きているのか、どうやってウイルスが放出されているのかについての解析が行われています。

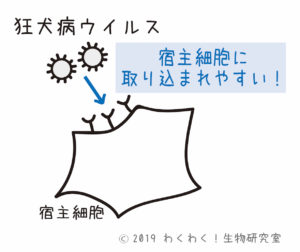

狂犬病ウイルス

狂犬病ウイルスに感染した犬に噛まれると、人の体内に入ります。

このウイルスが中枢神経系に入ってしまうと、宿主は死に至ります。

澤研究室での狂犬病ウイルスについての解析では、

宿主細胞表面にあるヘパラン硫酸が、ウイルスと結合し、効率的に細胞内へと取り込んでいることが分かっています。

狂犬病ウイルスは、宿主細胞に取り込まれやすいような外見を持っているということですね。

そのほか、進行性多巣性白質脳症を引き起こすJCウイルスについても解析されています。

また、アフリカ南部ザンビア共和国での疫学調査にも注力されており、ウイルス分布状況の調査や新たなウイルスの検出も行なっているようです。

小さいのに強大なパワーを持つウイルス達には、驚かされますね。

ウイルスと聞くと、「苦しめられるもの」と思いがちですが、

澤教授曰く、自然界に存在するウイルスには病原性の低いものの方が多く、「共生細菌」のように何らかの役割を持っている可能性があるとか。

ウイルスを知ることが、いずれ自分たちを知ることに繋がるのかもしれませんね。

本記事で紹介した研究室の詳細はこちら

澤 洋文 研究室

北海道大学 人獣共通感染症リサーチセンター 分子病態・診断部門

http://www.czc.hokudai.ac.jp/pathobiol/